2025年9-10月号

県社協TOPICS

「地域共生社会の在り方」と今後の社協活動を社協会長が協議

8月7日、本会では「トップマネジメントセミナー(県内社協会長会議)」を開催し、県内社協の会長・理事長、事務局長及び管理職など68名が参加しました。

セミナーは、社会福祉情勢セミナーとの併催とし、5月末に中間とりまとめが示された、厚労省・地域共生社会の在り方検討会議の座長である宮本太郎氏(中央大学教授)の講演がありました。

講演では、地域共生社会の実現に向けて「支える側」「支えられる側」のどちらか一方ではなく、どちらにもなること、両者の中間にある人の「元気」に着目し、元気人口を増やす重要性や方法が話されました。特に、縦割りを超えることの重要性が強調され、重層的支援体制整備事業を必要に応じて活用しながら、“つながる・つなぐ・「場」をつくる”機能に着眼し、既存の取り組みを捉え直すことが提起されました。

講演の結びでは、国の事業と、現実や現場の解釈にはギャップが生じるが、地域目線の取り組みこそが大事だとされ、社協が当事者・住民と共に進めてきた地域福祉実践が、地域共生社会の基盤にあることを再認識しました。

続くプログラムでは、本会から提案説明を行い、グループごとに今後の社協活動について意見交換を実施。グループからは、「地域福祉推進計画をもとに身近な地域での話し合いを重視する」「違いを認め合う住民意識を醸成する」「“ ごちゃまぜ”の場づくりが大事」との意見が出され、社協の役員・幹部職員が一堂に会し、地域共生社会の実現を見据えた活動を考える機会となりました。

小中学生の福祉のしごと体験会 ~興味・関心を高める取り組み~

福祉人材センターでは、モデル事業として8月19日に特別養護老人ホーム夢御殿山(宝塚市)の協力のもと「しごと体験会」を開催しました。この体験会は、小中学生に福祉の仕事の魅力に触れてもらう企画で、小中学生8名・保護者7名が参加しました。

当日は、看護師や介護職員のサポートにより、4つのプログラムを実施しました。1つ目は入所する高齢者へのインタビュー、2つ目が車いす体験、3つ目は職員が使用するインカムを装着しながら、転倒した利用者のもとに駆けつけて声掛けをする模擬訓練でした。最後に、参加者全員でかき氷をつくって、とろみのあるシロップを試食。管理栄養士の説明を聞き、高齢者の飲み込みづらさや誤嚥を防ぐ工夫を学びました。

参加した小学生からは「色々な人生を歩いてきた人たちが助けられる側になっても楽しく過ごしていた」との声や、保護者からは「とても良い機会。将来子どもが福祉の仕事に関心をもったら応援したい」など、興味や関心が深まったという意見がたくさん寄せられました。

福祉人材センターが小中学生を対象に事業を実施するのは、今回が初の試みで、冬休みにも他の福祉施設で実施する予定です。

令和8年度兵庫県の社会福祉政策への提言

本会の社会福祉政策委員会では、社協、社会福祉法人・施設、当事者団体、職能団体などの要望をもとに、国や県に対する政策提言活動を行っています。今年度も、令和8年度に向けた提言として24団体から88項目が提出され、福祉現場の課題に基づく提言を取りまとめました。

昨今の情勢として、単身世帯の増加に伴う社会的孤立の進行や、食料品など物価高騰の影響を背景に、地域の生活課題は複雑化・深刻化しています。また、介護・福祉現場の人材不足は依然深刻で、サービス提供の基盤を揺るがしかねない危機にあります。これらを踏まえ、県内全域の共通課題や、政策への反映を強く求める次の3点を重点提言としています。

重点提言Ⅰ

地域の「安心・安全」を守る福祉サービス・福祉人材の確保

重点提言Ⅱ

「命と暮らし」を守る災害福祉支援施策の強化

重点提言Ⅲ

身寄りのない高齢者等への支援、孤独・孤立対策の推進

重点提言Ⅰは、福祉サービス・人材確保に向けた対策の強化で、全産業と比較した賃金格差の是正、物価高騰に即応できるよう3年に1度しか行われない報酬改定の抜本的な見直しなどを求めています。

重点提言Ⅱは、災害福祉支援施策の強化で、大規模災害に備え、県域・市町域のつなぎ役となりとなり平時から災害福祉支援に専従できる職員の配置などを求めています。

重点提言Ⅲは、身寄りのない高齢者などを地域で支える体制整備で、日常生活自立支援事業の実施体制の強化や地域での見守り支援の強化などを求めています。

これらの提言は、県の社会福祉政策の充実につながるよう、県知事をはじめ、県議会議長・副議長、各会派、県幹部職員などにも説明を行い、その実現を求めていきます。

寄付・寄贈のお礼

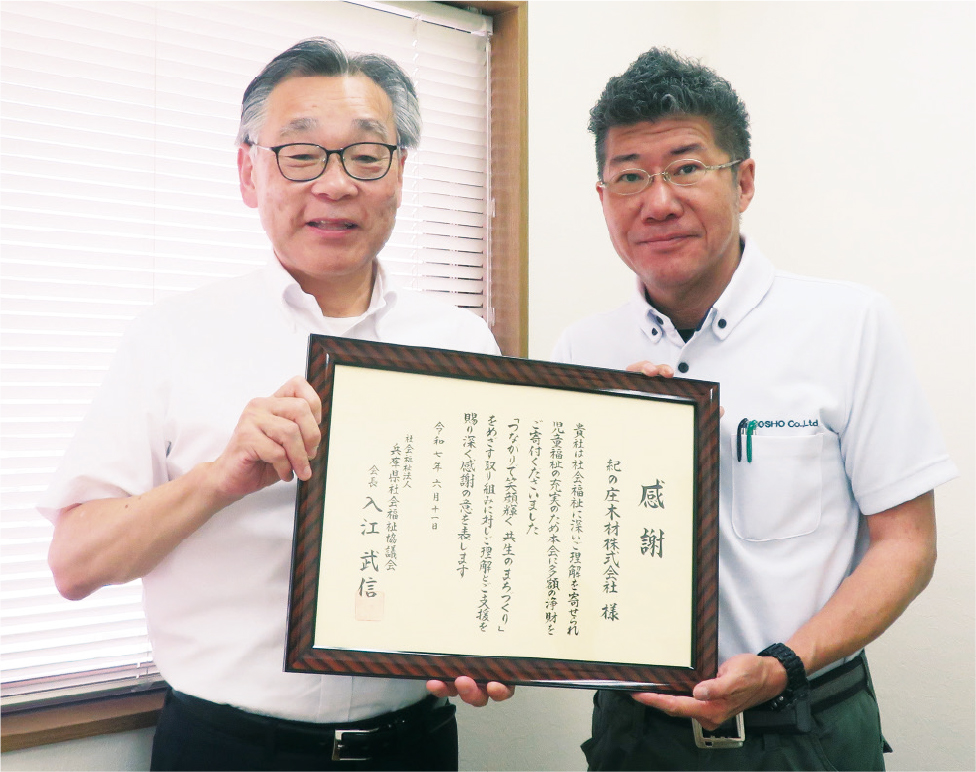

6月11日、紀の庄木材株式会社(伊丹市)から県内の児童福祉のために、兵庫善意銀行に寄付金が贈呈され、本会より感謝状を贈呈しました。

同社は、児童福祉、母子福祉への支援活動に継続して取り組んでおり、今年で9回目の寄付となります。寄付金は、児童養護施設の児童を対象としたスポーツ大会や母子生活支援施設の利用者を対象としたレクリエーション大会などの事業の実施に役立てていく予定です。